「希望のエリアで良さそうな土地を見つけた!」

そんな時、少し立ち止まって考えてみてください。その土地、本当に「家が建てられる土地」でしょうか?

実は、どんな土地にも自由に家を建てられるわけではありません。都市計画区域内の土地であれば、建築基準法という法律に基づき、建てられる家の「大きさ」「高さ」「用途」「構造」など、様々なルールが決められているのです。

例えば……

・道路に面していない土地には建てられない?

・建てられる家の大きさには制限がある?

・周辺が工場ばかりのエリアに住宅は建てられる?

など、知っておかないと購入後に「こんなはずじゃなかった」となるリスクも……。

今回は、注文住宅を検討中の方に向けて、土地選びの前に知っておきたい「建築基準法」の基本ポイントをわかりやすく解説します。

建築基準法とは?

建築基準法とは、建築物の敷地や構造、設備、用途に関する最低の基準を定めた法律です。建築物についてルールを設けることで、安心で安全な生活を送れるよう目指すものです。

マイホームの目の前に日照を遮る大きな建物が建設されたり、静かに暮らしたいのに大きい音が出る商業施設ができたりしたら大変ですよね。建築基準法は生命・健康・財産の保護、公共の福祉の増進のために必要な法律なのです。

建築確認とは~勝手に家は建てられない~

建築確認とは、家を建てる前に建物や地盤が建築基準法に適合しているかどうか確認することです。建蔽率や容積率が守られているか、シックハウス対策は行われているか、居室は採光が十分か、まちづくりの計画に合っているか、省エネ基準に適合しているかなどがチェックされます。

家の新築のほかに、リフォームをする際でも10㎡を超える増築は建築確認が必要です。ただし、準防火地域や防火地域では10㎡以内の増築でも建築確認が必要です。

建築確認は、指定された確認検査機関が2度行います。最初は着工前で、書類での確認です。2度目は工事が終わってからで、申請通りに建てられているかどうか、担当者が実際現地に来て確認を行います。

建物が未完成の場合、掲載する広告では建築確認番号を表示しなければなりません。

接道義務とは~家は道路に面していなければならない~

「この道は車が通れない細い道で、人通りも少なくて静かに暮らせそうだから、ここに家を!」と思っても、都市計画区域および準都市計画区域内の敷地・建築物は、幅4m以上の道路に2m以上接していなければなりません。

これを接道義務といいます。火災時の消火活動や避難に支障をきたさないように、また消防車や救急車が通れるように、接道義務が設けられています。

幅4m未満でも、特定行政庁が指定していれば「2項道路」や「みなし道路」といって例外の扱いになります。

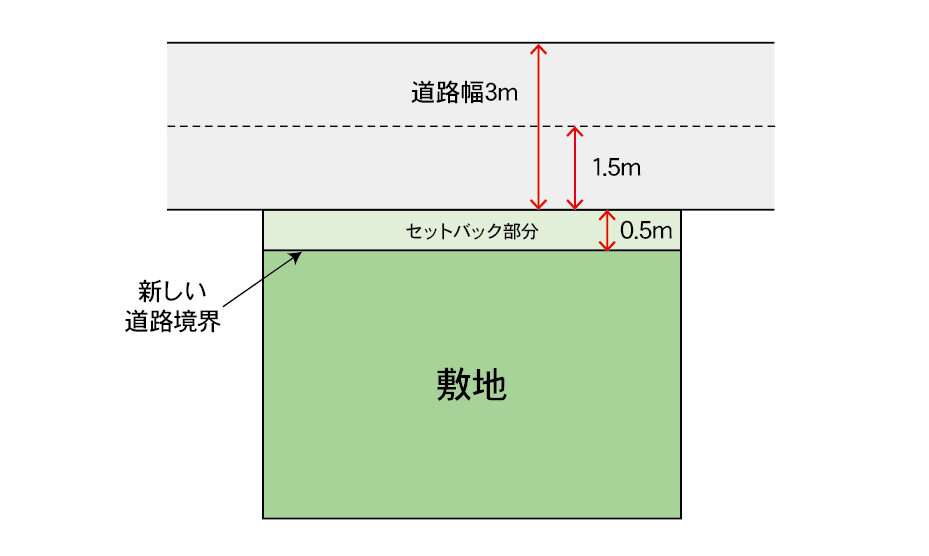

セットバックとは?

「この道路は4mもなさそうだからダメかも…」とあきらめてはいけません。建築基準法のできる前からある古い道路は、幅4m未満のものでも建築が認められています。

ただし、再建築する時は道路の中心線から2m後退(セットバック)させ、この後退させた線が道路境界線になります。宅地や中古戸建の購入時は「セットバック〇〇㎡要」の文言に注意が必要です。

下の図は、セットバックが必要な土地の区画図です。

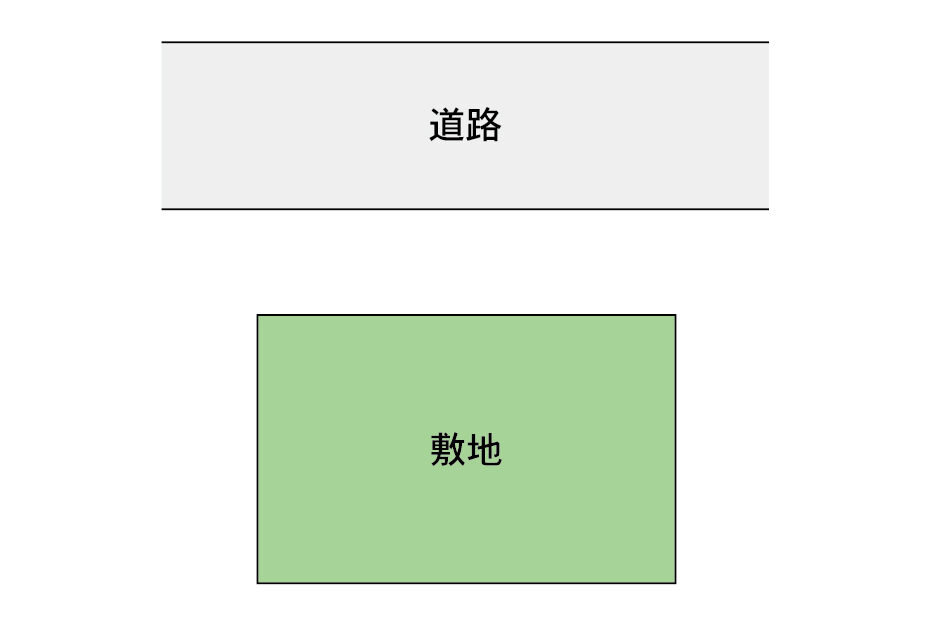

再建築不可の建て替えできない土地がある

旗竿地で道路に2m以上接道していない場合や、他人の土地を通って道路に出るなど、敷地が道路に面していない場合、更地にして新築ができない再建築不可の土地があるので注意が必要です。

これまでは建築確認の不要な増改築ならできましたが、2025年に建築基準法が改正され、大規模な修繕や模様替え、つまり主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段)の50%を超える修繕工事等を行う場合でも、建築確認申請が必要になったのです。建築確認の不要な小規模工事、例えば畳からフローリングへの変更、キッチンや浴室のリフォーム、壁紙の張り替えなら可能です。

下の図は『飛び地』といって、再建築ができない土地の区画図です。

用途規制とは~周辺の環境がわかる~

建築基準法では、この地域は住宅用、あるいは商業用、工業用、というように、エリアごとに用途地域を定めています。このルールを用途規制といいます。

用途地域が定められていないと、どうなるでしょう? 自然に囲まれて静かに暮らしたいのに、みんなが自由に好きな建物を建てると、家の隣に大きな音の出る施設ができたりします。それを防ぐために市街地を分類して、地域ごとに建築できる建物を規制しているのです。

では、どんな地域があるのでしょうか?

用途地域は13種類あり、住居専用地域、住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域の順に大規模な建築物、飲食店、娯楽用の店舗などの規制が緩やかになります。工業地域や工業専門地域では、住宅や宿泊施設の建設が規制されたり、建築できなかったりします。

第一種低層住居専用地域は1~2階建ての一戸建て専用の住宅が建てられるので、住宅街だと思ってよいでしょう。一方、高層マンションの用途地域は商業地域です。映画館や百貨店なども建てられる場所なので、活気のある街中というイメージです。

田園住居地域は、一戸建てなどの低層住宅地に農地のある地域が指定されています。農地の宅地化を防ぐための用途地域です。

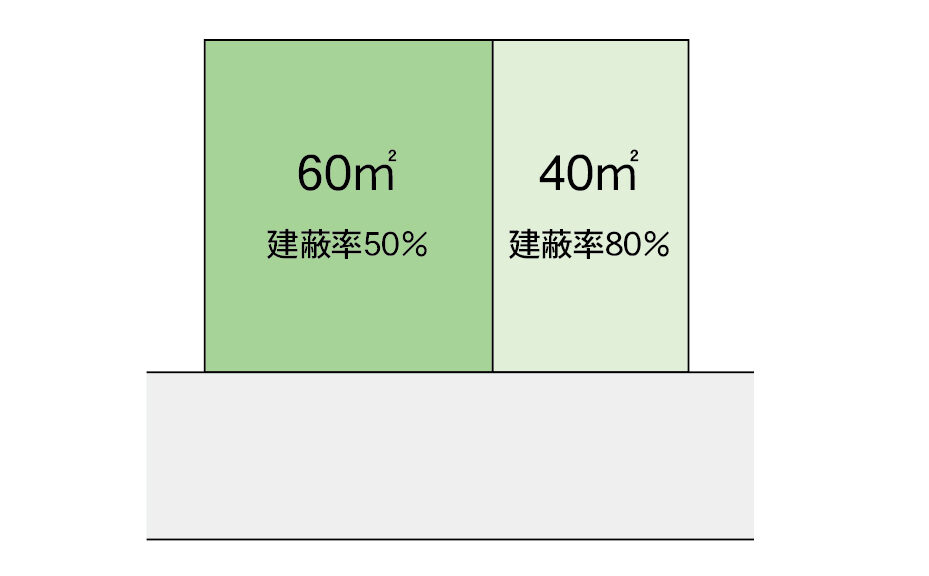

建蔽率とは~建築できる面積が制限される~

建蔽率とは、敷地面積に対する建築面積の割合です。敷地いっぱいに建物を建てると、防火上・住環境上の悪影響(隣の家に陽が当たらない等)が生じるため、土地に対して建物が占める割合を規制しているのです。これは都市計画で、用途地域ごとに30~80%の範囲内で定められています。

建蔽率は以下の計算式で求めることができます。

建蔽率(%)=建築面積(㎡)÷敷地面積(㎡)×100

異なる用途地域にまたがる土地の場合は、それぞれの地域に対する用途地域の割合に応じて割り振って計算します。例えば敷地面積が100㎡、うち60㎡が建蔽率50%で、40㎡が建蔽率80%の場合は、以下の計算式になります。

建蔽率=(60㎡×50%+40㎡×80%)÷100㎡×100=62%

この場合、この土地に建てられる建物の建築面積の上限は100㎡×62%=62㎡となります。

〈例外〉

・防火地域内に耐火建物を建てる場合や、角地、2つの道路に挟まれた土地の場合は、延焼の可能性が低いので、用途地域ごとに定められた建蔽率の限度に10%が加算されます。

・建蔽率が80%で防火地域内に耐火建築物を建てる場合、建蔽率の制限を受けずに建物を建てることができます。

容積率とは~延べ床面積にも制限がある~

容積率とは、敷地面積に対する延べ床面積の割合のことです。計算式は以下の通りです。

容積率(%)=延べ床面積(㎡)÷敷地面積(㎡)×100

例えば100㎡の土地の容積率が150%の場合、150㎡の延べ床面積の建物が建てられます。

それでは、容積率の上限はどうやって決まるのでしょうか。

実は、次の2つの基準を比べて、どちらか小さいほうがその土地の容積率になります。

・都市計画によって用途地域ごとに定められた「指定容積率」

・前面道路の幅に応じて計算された容積率の上限

敷地の指定容積率は、市役所やインターネットで調べることができます。

前面道路の幅による容積率の上限ですが、前面道路が12m以上か未満かで制限の有無が異なります。

・前面道路の幅員が12m以上:制限なし

・前面道路の幅員が12m未満:制限あり

前面道路の幅が12m未満の場合の容積率の限度は「住居系の用途地域」と「その他の用途地域」で計算式が変わります。前面道路の幅が狭いと、その地区の標準的な容積率よりも制限が厳しくなるのが一般的です。

道路の幅員(m)×0.4※1(法定乗数)×100

その他の用途地域

道路の幅員(m)×0.6※2(法定乗数)×100

※1:0.6とする場合もあり

※2:0.4、0.8とする場合もあり

例えば第一種低層住居専用地域で前面道路が4mの場合の容積率は、以下の計算式で求められます。

4m×0.4×100=160㎡

この土地の指定容積率が120%の場合、指定容積率のほうが小さいので、この土地の容積率は上限120%になります。

〈例外〉

1.特定道路から70m以内の敷地の場合

敷地の前面道路の幅が6m以上12m未満で、特定道路(幅員が15m以上の広い道路)から70m以内にある敷地の容積率は、前面道路幅が12m未満であっても容積率は緩和されます。

2.車庫、備蓄倉庫などの部分は容積率に含めない

居住用以外の用途で使われる部分については容積率に含めない特例があります。下記の場合は、一定の面積を限度として容積率に算入しないことになっています。

・防災用備蓄倉庫を設ける部分は、延べ床面積の1/50を限度

・蓄電池を設ける部分は、延べ床面積の1/50を限度

・自家発電設備を設ける部分は、延べ床面積の1/100を限度

・宅配BOXを設ける部分は、延べ床面積の1/100を限度

・貯水槽を設ける部分は、延べ床面積の1/100を限度

高さ制限とは~建物の高さには上限がある~

建てられる建物の高さは、前面道路や隣地の陽当たり・通風の確保等のため、都市計画などによって上限が決められています。

1.絶対高さ制限

絶対高さ制限は、第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域に適用される高さ制限です。陽当たりに配慮して設定され、都市計画で10m以内または12m以内のどちらかに決められています。

2.道路斜線制限

道路斜線制限は、道路の陽当たりや環境の確保の目的で設けられた高さ制限で、すべての地域に適用されます。前面道路の反対側の境界線から一定のルールに従って斜線を引き、その斜線の中に建物が収まらなくてはいけません。

3.隣地斜線制限

隣地斜線制限は、隣地の陽当たりや住環境を守るために設けられた高さ制限で、低層住居専用地域と田園住居地域以外に適用されます。隣地境界から一定の高さを超える部分に斜線による高さを制限するもので、よく斜めに切り取られたデザインのマンションを見かけるのはこの制限のためです。

4.北側斜線制限

北側斜線制限は、低層や中高層の住居専用地域に適用するもので、北側の隣地の陽当たりの悪化を防ぐための高さ制限です。敷地の北側境界線に一定のルールに従って斜線を引き、その斜線の中に建物が収まらなくてはいけません。

防火地域・準防火地域とは~耐火建築物にしなければならない場合~

建物が密集する地域で火災が発生した時、できるだけ延焼しないように都市計画法で定められているのが、防火地域と準防火地域です。

これらの地域に建物を建てる場合、建築基準法によって建物の構造や材料など、必要な耐火性能が定められています。そのため、建築コストがかかるので注意が必要です。さらに、建築確認の項目で紹介したことと合わせて、防火地域・準防火地域では10㎡以内の増築でも建築確認が必要になります。

たとえば防火地域内に3階建て以上の建物を建てる場合は、鉄筋コンクリート造や鉄骨鉄筋コンクリート造などの耐火性のある建築物でなければなりません。また、2階建て以下であっても延べ床面積が100㎡を超える場合は、耐火建築物にしなければなりません。

準防火地域の場合は4階建て以上の建物、1,500㎡を超える建物の建築では、耐火建築物としなければなりません。準防火地域の基準は、防火地域よりも緩和されています。

建築基準法の耐震基準~長く住むために~

地震の多い日本では、簡単に倒壊しないように、地震に対する建物の耐震基準を建築基準法で定めています。耐震性は2000年に制定された「品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)」に基づいて、耐震等級という基準で表示されます。

・耐震等級1:建築基準法で定める最低限の耐震性能

・耐震等級2:耐震等級1の1.25倍程度の耐震性能

・耐震等級3:耐震等級1の1.5倍程度の耐震性能

では、建築基準法で定める最低限の耐震性能とは、どの程度のものでしょうか。

1981年6月1日以降に建築確認で合格した物件は、新耐震基準に基づいて設計されています。旧耐震基準と新耐震基準を比較すると、以下のようになります。

| 地震規模 | 旧耐震基準 | 新耐震基準 |

| 中規模(震度5程度) | 倒壊・崩壊しない | 軽微なひび割れ程度にとどまる |

| 大規模(震度6強程度) | 規定がなかった | 倒壊・崩壊しない |

耐震性能が高いほど地震によるダメージは少なく、また、地震保険料の割引率も大きくなります。

また、1995年に起きた阪神淡路大震災を受けて「2000年基準」が設けられました。「新・新耐震基準」とも呼ばれるこの耐震基準では、建物全体に対する耐震性を向上させることを目的に、新耐震基準がさらに厳しく改正されています。

建築協定とは~街並みを守る協定~

建築協定は、地域の環境を維持するために、都市計画の手続きを経ないで、住民の合意という比較的簡単な手続きで設定できる取り決めです。

建築協定では、建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠、建築設備に関する基準を定めることができます。建築協定は、協定成立時の土地所有者だけでなく、後から土地を購入した人にも効力が生じます。

協定違反があった場合の措置が規定されていることもあるので、自治体・建築会社・不動産会社に問い合わせて、建築協定の有無や内容などを確認するとよいでしょう。

まとめ

建築基準法には、家を安全・快適に、そして地域との調和を保ちながら建てるための、大切なルールが数多く定められています。

聞き慣れない言葉も多かったかもしれませんが、土地を買ってから「家が建てられない」「希望の間取りにできない」といったトラブルを避けるためには、こうした基準を事前に知っておくことがとても重要です。

特に注文住宅を検討している方にとって、土地選びは家づくりの第一歩。気に入った土地が見つかったら、ぜひ「建築基準法のルールに問題がないか?」という視点も持ってみてください。

もちろん、すべてを一人で調べるのは大変ですから、わからない用語や気になることがあれば、不動産会社やハウスメーカー、建築会社に相談しながら、安心して家づくりが進められる土地を見つけましょう。

私たち朝日土地建物は、お客様の理想の住まいが実現できるよう、建築基準法などの法的なポイントも丁寧にサポートいたします。少しでも不安や疑問があれば、お気軽にご相談ください。

あなたにとってベストな「家づくりの一歩」を、一緒に見つけていきましょう。